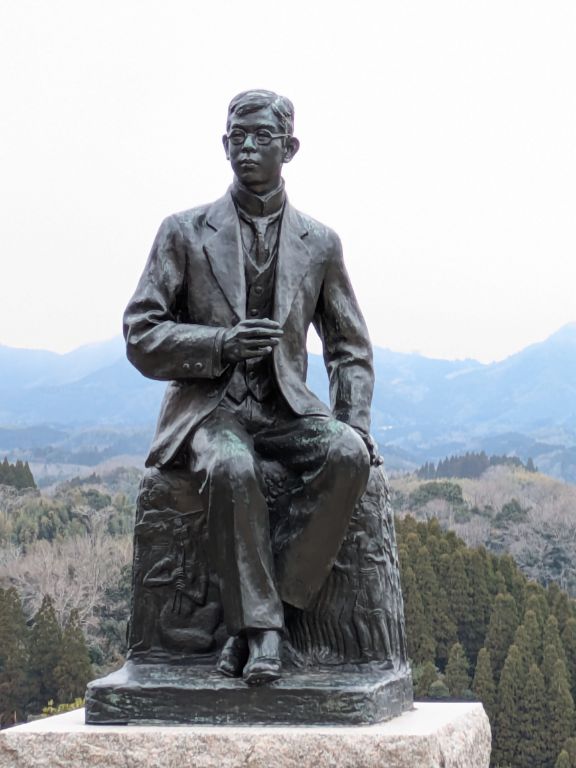

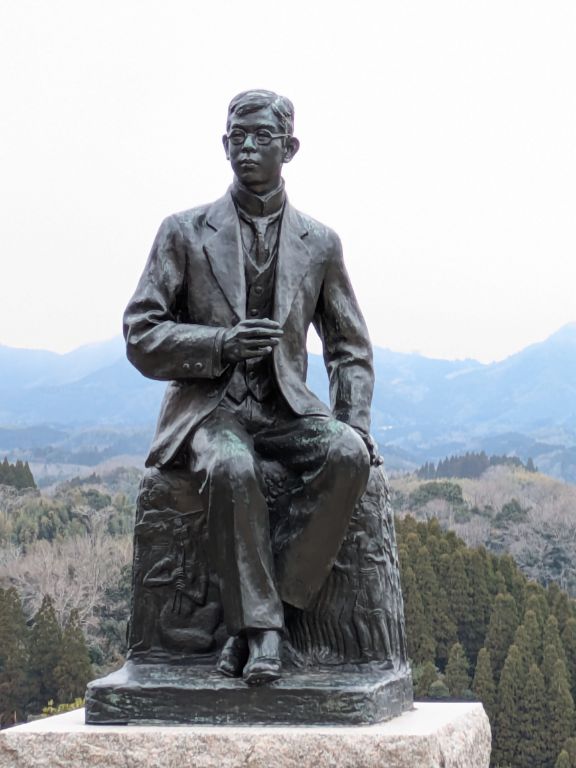

滝廉太郎に会ってきました!

☆大分県竹田市

約2週間にわたった今回の旅。

昨日どうにか無事に終了。

今、久々の自宅でのんびりしております。

それにしても濃密な旅でありました。

私としては、だいたい30年振りになるのかな?

大分県竹田市、そこにある岡城跡にも行ってきました。

ここは、あの名曲「荒城の月」の舞台としても有名。

作曲者は、この竹田市生まれの滝廉太郎。

23歳の若さで世を去っています。

今知られている「荒城の月」のメロディは、滝廉太郎没後に、作曲家の山田耕作によって編曲されたものが広く知られています。

私は、原曲の方が好きで、歌詞、花の宴(はなのえん)の「え」が山田版より半音上がっています。

ここがなんとも優美で美しいからです。

☆土井晩翠

荒城の月を作詞したのが、詩人の土井晩翠。

晩翠は仙台市生まれで、この荒城の月(荒城月)の詞は、本来は仙台城を描いたものなのです。

江戸幕府から明治維新への移ろいの無常を、この詞に読み込みました。

言葉や歴史的背景としては、つまり仙台城なのです。

ですがこの荒城の月は、哀調を帯びた旋律を付けた滝廉太郎の生まれ故郷、岡城跡もイメージさせます。

☆荒城の月:歌詞

春高楼の 花の宴(はるこうろうの はなのはなのえん)

巡る盃 影さして(めぐるさかずき かげさして)

千代の松が枝 分け出し(ちよのまつがえ わけいでし)

昔の光 今いずこ(むかしのひかり いまいずこ)

秋陣営の 霜の色(あきじんえいの しものいろ)

鳴きゆく雁の 数見せて(なきゆくかりの かずみせて)

植うる剣に 照り沿いし(ううるつるぎに てりそいし)

昔の光 今いずこ(むかしのひかり いまいずこ)

今荒城の 夜半の月(いまこうじょうの よわのつき)

替わらぬ光 誰がためぞ(かわらぬひかり たがためぞ)

垣に残るは ただ葛(かきにのこるは ただかずら)

松に歌うは ただ嵐(まつにうたうは ただあらし)

天上影は 変わらねど(てんじょうかげは かわらねど)

栄枯は移る 世の姿(えいこはうつる よのすがた)

写さんとてか 今もなお(うつさんとてか いまもなお)

嗚呼荒城の 夜半の月(ああこうじょうの よわのつき)

☆荒城の月、歌詞解釈を考える

これが荒城の月歌詞ですが、過去の栄華への想いを重ねて、春に秋にと月影が照らし出す風景を描いており、大変美しいものです。

それで一番の、巡る盃は酒宴でもありますが、多分、朔月。

つまり新月で、昼の光ではないでしょうか?

すると、巡る朔月は、長い時間の経過も表します。

そして二番の植うる剣。

これは戦が終わって、地面に突き刺した刀でもありますが、植えた剣と解釈しますと、松だとも言えます。

剣のような葉をもつ松。

この松は、一番と三番にも歌われていますので、こういう解釈も大いにあると思われます。

そして三番で、時間は一気に今になります。

向上を照らす光も、あの時代と変わらぬ月の光。

あれだけ栄華を誇ったこの城も、今では葛と松に当たる風の音(松籟)のみ。

時間が経っても変わらぬものと変わってしまったものの対比が見事です。

ちなみに松籟は、季語では新年を表します。

最後に四番。

三番と同じ、今の夜半に歌っています。

月の光は変わらぬままで、地上は常に移ろいゆく。

それを映し出すように、今も月が輝いている。

これにあのような素敵な旋律を付けた滝廉太郎の古里を、今回じっくり歩いてきたという訳です。

以上、ご報告でした。

写真の背景は、九住山。

この時は黄砂がひどくて、ぼんやりとしか見えませんでした。