単語解説:がまだせ節 一番~二番(高千穂音頭)

☆方言(歌詞)の説明

がま出せ節 一番

高千穂峡の夕さりがた

高千穂峡は、宮崎県高千穂町にある渓谷で、観光地でもあります。

夕さりがたは、夕去方(ゆうさりつかた)。

夕が去って夜に向かう頃。古い表現で、古今和歌集にもみられる言葉です。

それがこうして遺っているのも凄いですね。

ほっぽほうらい 歩いたら

「無茶苦茶、考えも無く、あてもなく」がま出せ節歌詞カード解説より。

歩いたらは、「さるいたら」と発音。

長崎、宮崎、鹿児島あたりでも使う方言なので、九州全体での言葉かも。

「さるく」は歩き回る。

長崎では「さるく博」が開催されていました。

真名井の滝で 待っちょった

真名井の滝は、高千穂峡にある有名な滝。

滝はこうして横から見えます。

私でさえ、これぐらい撮影できる眺めの良い場所が設置されています。

そこで、待っちょった。

待っていたの高千穂方言です。

鈿女に似た娘がそっと出す

鈿女は「うずめ」と読みます。

鈿女は、正式にはアメノウズメノミコト。

日本書紀に、天鈿女命と書かれています。

日本神話では、天照大神が岩戸にお隠れになった折、ぴたっと閉じられた岩戸を開かせるためにその前で踊りを踊った女神となっております。

踊り続けてやがて裸身をさらす様に衣服をはだけてなお踊り続けたので、神々は大盛り上がり。

その盛り上がりが気になった天照大神が、岩戸を少し開けて外を覗いた瞬間に天手力男命(タドカラオノミコト)がそこに手をかけ、一気に岩戸を開け放ち、天照大神を外に引き出し、世界に光が戻ったという岩戸神話。

鈿女はそういう重要な役割を担った女神なのです。

鈿女の舞が、神楽の原点とも言われ、同時に芸能の発祥とも呼ばれているようです。

それと同時に、ストリップショーの始まりとも。

ただ神話で、美人だという表現は私は見つけられませんでした。

それよりも、天照大神からその後、気の強さを買われていたという話もありました。

いざという時は、胸を惜しげもなく出すようですね。

鈿女に似た子、、、

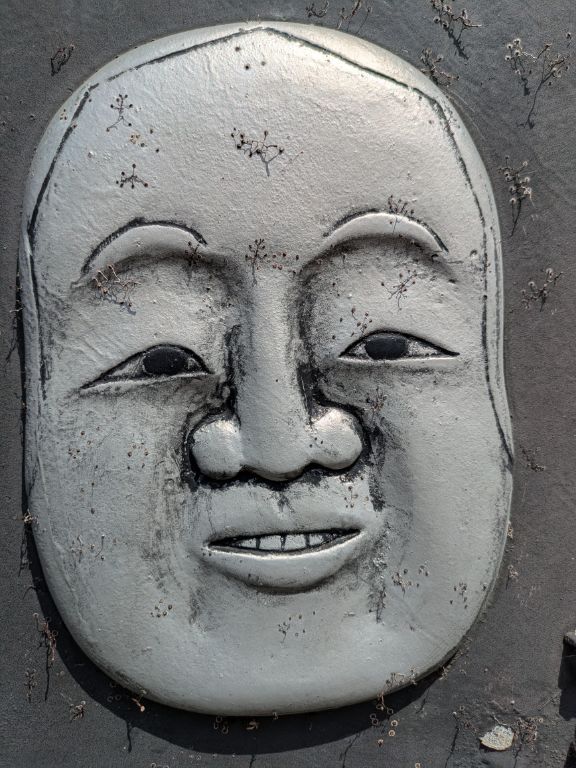

日之影町に架かる青雲橋には、アメノウズメノミコトがいらっしゃいました。

待っていたのですよ、真名井の滝で、鈿女に似た娘が。

竹の盃 カッポ酒

高千穂町発祥と言われる、青竹に酒を入れて囲炉裏であぶる燗酒の一種です。

但し高千穂地方では、酒と言いつつ焼酎がその正体。

度数も高く、若竹のエキスも出てきて美味しいのだろうなと想像できます。

写真は、高千穂町のあららぎ乃茶屋のサイトよりの引用です。

がま出せ節 二番

今夜の夜神楽(よど)は 千木(ちぎ)の家

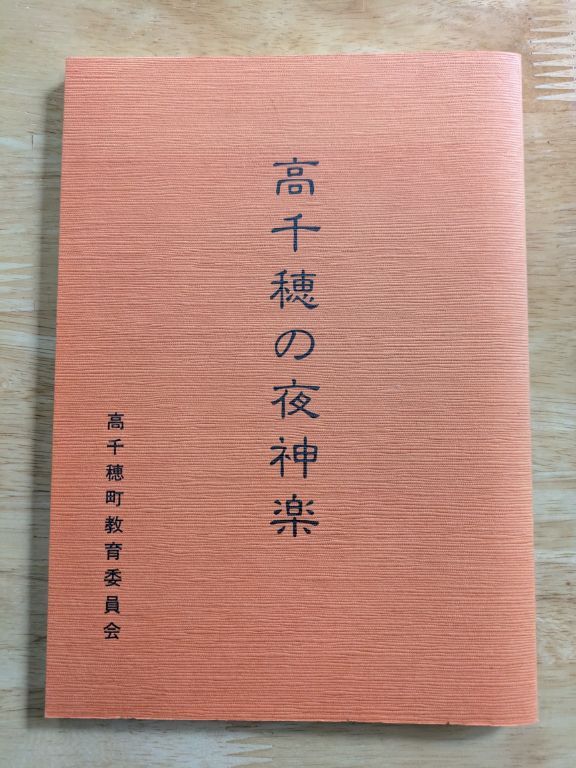

高千穂には、高千穂夜神楽という郷土芸能があります。

国の重要無形文化財にも指定されています。

毎年十一月中旬から翌年二月上旬にかけて、町内の集落ごとに行われる高千穂夜神楽。

日本神話を三十三の場面に分けて、夕方から翌朝まで舞明かすものです。

高千穂町教育委員会が出した「高千穂の夜神楽」には、おおよそ以下のような記述が見られます。

「氏神様を、その年定められた民家にお移しし、そこを神の宿として夜神楽を行う。」

つまり、夜神楽を行う場所は、神楽宿(かぐらやど)と呼ばれ、略して「やど・よど」と呼ばれるようです。

これは、夜神楽初日、神々が神楽宿にいらっしゃる日ですが、この日を「宵殿(よいどの)」と言うのだそうです。

その「よいどの」が、夜神楽そのものを「よど」と呼ぶようになったのだとか。

現在では多分、あまり知られていない事の一つなのでしょうね。

また、千木(ちぎ)とは、神社建築に見られる寝屋の上の飾りです。

と、同時に。

茅葺屋根の頂点、棟を押さえる組木の事です。

同じ高千穂地方の民謡、刈り干し切り唄の三番の本歌取りだと思われますが。

「屋根は茅葺 茅葺なれどヨ

昔ながらの 千木を置くヨ」

つまり、がま出せ節でいう、今夜の神楽宿。

これは、「昔ながらの」千木を置いた茅葺屋根の古い民家である事を指しています。

余談ながら、がま出せ節が作られたのは1974年。

黒木淳吉さんが歌詞制作の取材で高千穂の人々に取材したのはその1~2年前。

そこから30年前あたり(終戦前後)では、高千穂地方にも茅葺屋根の家はまだ所々に見られたそうです(古老談)

その取材で、黒木さんはまだあちこちに点在していた茅葺屋根の家屋の風景を思い描いたのかもしれませんね。

三十三番 舞い明かす

これは先に書きました通り、高千穂夜神楽は全部で三十三番あります。

始めは平安時代末期あたりだとか。

先述の、高千穂の夜神楽によりますと、全部で十六時間かかるそうで。

夕方から始まって翌日の朝方まで。

文字通り、高千穂夜神楽は、舞い、明かすのです。

※画像は、高千穂町観光協会からの引用です。

いやぞのさんは ほたり捨て

いやぞ、これは嫌だの意味。

のさん、これは辛いの意味。

どちらも歌詞カードの注釈にありました。

ほたり捨て、これは、どう捨てるかの様子を表した言葉。

捨ては分かります。

問題は、ほたり、です。

これは、古語の放るでしょう。

放るには、遠くへ投げる、放置する、諦めて放置するの意味があります。

つまり、「嫌だ、辛い、更に言うと面倒くさいという気持ちは、横に置いといて」の意味でしょうね。

※写真は、高千穂峡の玉垂の滝

神楽せりせり 袖をひき

夜通し行われる夜神楽は、若い男女の出会いの場でもあったようです。

当然、ご縁の無い男たちも出てくる。

悔しいわけです。

なので神楽宿の外に出て、円陣を組んで焼酎の勢いも加わり激しく押し合いをします。

これが神楽セリ。

セリは取引の競りと同じでしょう。

神楽宿で行われる競争です。

縁のない者同士、少しでも威勢の良い所を若い娘に見せつけて気を引こうとする裏神楽みたいなものです。

この神楽セリの時に歌われる歌の歌詞を一部ご紹介しておきましょう。

嫌よ嫌よの口癖娘♪

嫌で手を引く馬鹿男♪

歌詞の意味は、もうお分かりでしょう。

戸取りに願う 縁むすび

「戸取り」というのは高千穂夜神楽の演目です。

三十三番の内の二十五番目の演目です。

岩戸にお隠れになった天照大神。

その岩戸を、天手力男命(タドカラオノミコト)が荒々しく開いて投げ捨てるという神楽です。

戸取りが舞われる頃は、もう明け方も近い頃。

急がなければ、神楽セリでの勢いも終わりを迎えます。

気弱な彼にとっては、どうぞご縁がありますようにと言う、最後の願いの瞬間なのでしょう。

ちなみに、天手力男命が岩戸を開いて投げ捨てた戸の正面には天照大神。

その天手力男命の背側には、鈿女。

ここの暗喩も素晴らしいなと私は感じました。

☆がま出せ節作詞家 黒木淳吉さんに思いを馳せて

いかがでしょう。

小説家黒木淳吉さんが描いた、がま出せ節(高千穂音頭)に描き込まれた風景。

やはり、小説家ですよね。

物語がある。

それなのに、曲と歌のみが親しまれている感じでもったいないなと思ったのが、この記事を書くきっかけの一つでした。

まぁ家内が気に入った民謡だったので、耳に入ってきたのですが。

高千穂峡を適当に歩いていた、ちょっといい加減な青年。

彼がちょっと色っぽい娘と出会って酒を交わして。

夜神楽の場で、モテない連の男どもの勢いに任せて告白しようかと足掻く。

ここまでが二番です。

明日こそは最後の四番まで書くつもりですので、そういうことで。

< 歌詞:がまだせ節へはこちらをクリックされてください。