標準語訳:がまだせ節(高千穂音頭)

何回かにわけてお送りした、高千穂音頭「がまだせ節」に関するお話。

今日が最終回となります。

さて今回は、がまだせ節の歌詞を小説風にしたらどうなるかという試みです。

作詞家の黒木淳吉さんは、小説家でいらっしゃいますから、こうしてみると実に見事な流れができていると今回私は感じましたので、こういうのをやってみたくなったのです。

☆がま出せ節 歌詞の訳

歌詞一番

高千穂峡の夕さりがた

ほっぽほうらい 歩(さる)いたら

真名井(まない)の滝に 待っちょった

鈿女(うずめ)に似た娘(こ)が そっと出す

竹の盃(たけのさかずき) カッポ酒(ざけ)

一番 起承転結の「起」

深い渓谷、夕暮れの高千穂峡。

涼みがてらに、ただ何となく気ままに適当に歩いていた俺。

しばらく歩いていたら、客足がまだ引かない黄昏時の灯り始めた街灯に照らされて、その娘が佇んでいた。

そこは真名井の滝の滝口あたり、まるで俺を待っていたかのように。

待っていたというのは、俺の思い込みだとは分かっているけれど、こういう瞬間と言うのは人生にたまにある。

その時は普段の俺からは考えられない程なのだけれど、その娘に声を掛けた。

驚くことに娘はにっこり微笑み、お酒だけならとまだ開いていた渓谷の茶屋へ。

茶屋のカッポ酒を差しつさ屋のカッポ酒を差しつ差されつ。

頬を朱に染める娘の色っぽい事、艶っぽい事、、、。

これが俺たちの出会いだったという訳よ。

囃子

愛(え)らし恋人(おきせん) 早(は)よ早(は)よね

嫁女(よめじょ)にしてと せがまれち

トンピンカンも いさぎゆう

がま出せ がま出せ がま出さにゃ

標準語訳:囃子

可愛い恋人に、早くお嫁さんにもらってよとせがまれちゃってさ。

よっしゃわかった!と飛び上がる勢いで潔く、頑張るよ、頑張るよぉ、頑張らなきゃねぇ!!となるわけよ。

歌詞二番

今夜の夜神楽(よど)は 千木(ちぎ)の家

三十三番 舞い明かす

いやぞのさんは ほたり捨て

神楽せりせり 袖をひき

戸取りに願う 縁むすび

二番 起承転結の「承」

夏の出会いから半年が過ぎて、農作業も一息ついた冬。

また夜神楽の季節になった。

普段の俺ならさ、これまでもそうだけどさ。

神楽セリなんてめんどくさいわけよ。

なにが楽しくて焼酎かっ喰らって肩組んで押し合いへし合いして騒ぐのかと思ってたけれど。

違うね。

俺が間違っていたね。

神楽セリで半分以上酔って、その勢いでお目当ての彼女の気を引けたのは、明け方も近い戸取りの舞が始まった頃。

俺の心をふさいでいた戸の向こう側には俺の鈿女。

どうかどうか、結ばれます様にと願いながら。

囃子

愛(え)らし恋人(おきせん) 早(は)よ早(は)よね

嫁女(よめじょ)にしてと せがまれち

トンピンカンも いさぎゆう

がま出せ がま出せ がま出さにゃ

標準語訳:囃子

可愛い恋人に、早くお嫁さんにもらってよとせがまれちゃってさ。

よっしゃわかった!と飛び上がる勢いで潔く、頑張るよ、頑張るよぉ、頑張らなきゃねぇ!!となるわけよ。

歌詞三番

大事件(ううごつ)ができた 祝い酒

岩戸(いわと) 高千穂(たかちほ)槵触(くしふる)と

三社参りに 夫婦(ふたり)連れ

親類(だむり)も揃(そろ)ち 上(うわ)向き田米(たごめ)

ひだり思いは させはせぬ

三番 起承転結の「転」

それがさ、あの夜神楽の晩から色々と上手い具合に事が進んでさ。

彼女の方から嫁さんにしてくれって、そりゃもう熱烈通り越して圧力よ。

しかしそこまで言われるんだったら、こりゃあ男冥利に尽きるってわけでね。

俺も肚を決めて、よっしゃわかった俺も男だと年末までに祝言あげたわけだよ。

それでもう今年の正月は、三社参りも嫁さんと一緒に行ってきたよ。

これまでと違うね、二人で三社参りは良いね。

正月に集まった親戚たちも大喜びでね、もう嬉しいやらありがたいやらで、正月料理も大盤振る舞いしたんだよ。

俺も所帯を持ったからには、これからは心を入れ替えて働くぞ、嫁さんも親戚連中も、毎日腹いっぱい食わせてやるからなと決めたんだよ。

囃子

愛(え)らし恋人(おきせん) 早(は)よ早(は)よね

嫁女(よめじょ)にしてと せがまれち

トンピンカンも いさぎゆう

がま出せ がま出せ がま出さにゃ

標準語訳(仮説):囃子

好いた女に、もう少しでも早くあなたのお嫁さんにしてよと迫られてね。

よっしゃ分かったと頑張って頑張って、もっと頑張らないとなとあれこれ手筈を急遽整えて、なんとか年内に嫁にもらたんだよ。

歌詞四番

国見ケ丘(くにみがおか)は 雲の海

刈干(かりぼ)しゃすんだ 迫々(さこざこ)に

駄草(だぐさ)背負(かるう)ち 早(は)よ去(い)のや

ソバのだご汁(じる) 夜食(よながり)に

晩酌(だれやみ)飲(ぬ)うじ がま出さにゃ

四番 起承転結の「結」

あの夜神楽の晩からもうすぐ一年。

国見ケ丘からの雲海も見事な秋。

もうすぐ刈り干し作業も終わりだな。

さあ、今日は刈ったカヤを背負って早めに帰ろう。

早く帰ったなら、仕事の疲れを取って。

だご汁と言ってもまだ新婚だ。

だご汁のだごは、強精作用もある蕎麦にして。

一杯ひっかけて、頑張るよ、嫁よ。

鈿女に似た嫁よ。

囃子

愛(え)らし恋人(おきせん) 早(は)よ早(は)よね

嫁女(よめじょ)にしてと せがまれち

トンピンカンも いさぎゆう

がま出せ がま出せ がま出さにゃ

標準語訳(仮説):囃子

愛しい人はこうして嫁になってくれた。

そして鈿女のように物おじしない嫁から、「お願い💕」とせがまれて。

よっしゃ分かった、仕事の疲れもなんのそのと。

よっしゃわかった!と飛び上がる勢いで潔く、頑張るよ、頑張るよぉ、頑張らなきゃねぇ!!となるわけよ。

☆まとめ

がまだせ節作詞家の黒木淳吉さんが小説家だったという事で、歌詞にも物語性があるとおもってあれこれ調べてきましたが、どうでしたでしょうか。

毎日何となく暮らしていた青年が、一人の女性と知り合い、結ばれ、家庭を持つ。

その女性とは、奔放な舞いでこの世に光を呼び戻した鈿女の尊そのもののようです。

鈿女によって心を閉じ込めていた青年の戸が開け放たれ、青年の人生に活気がみなぎってきます。

そして多くの子供に囲まれた倖せが、このあとやって来る予感に満ち溢れています。

こういう感じのストーリーが見えてきました。

がまだせ節は、1973年あたりに黒木さんが、当時はまだご健在だった多くの明治生まれの高千穂の古老に取材して紡いだ、現代の天の岩戸神話なのかもしれませんね。

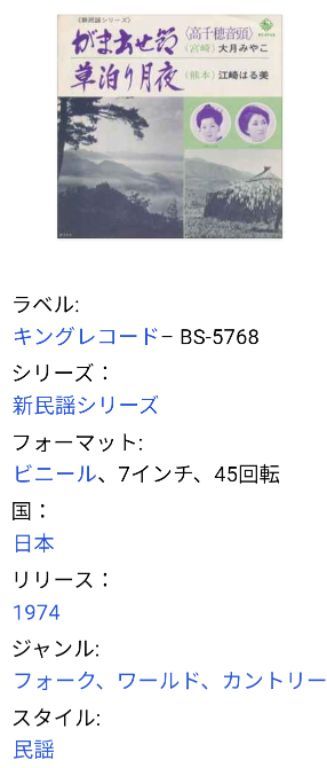

リリースが1974年となっておりますので。

しかしあくまでこれは私の見方ですので、正しいかどうかは別の問題ですが。

でも、、、。

良い線行ってると思いませんか??

そしてまた、歌詞の起承転結も、まるで小説ですよね。

こういう素敵な作家さんの作品が、あまり知られていないというのは勿体ないと思いました。

余談ながら、行間を読むというのは、私の尊敬する日高晤郎さんからの教えですから、今回の一連の記事を書き進めていて、常に晤郎さんと会話させていただいている気分になっておりました。

☆がまだせ節補足

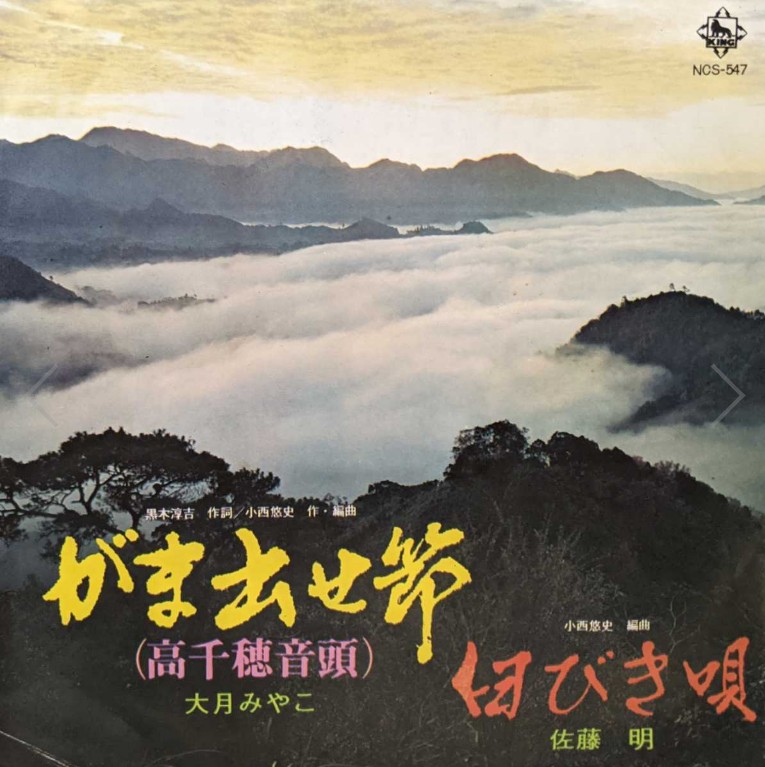

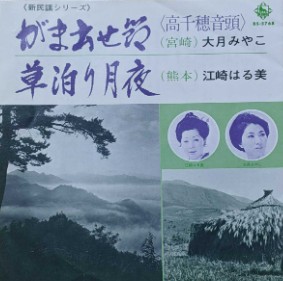

レコードジャケットでは、タイトルが「がま出せ節」となっていますね。

本来は、がま出せ節だったのでしょう。

それが今では、「がまだせ節」と表記されることが多いようです。

私も書き進めていて混乱したのですが、途中からおおよそ「がまだせ節」の表記を主に用いております。

こういうのも本当なら、作者の黒木さんに敬意を表していくべきだったのだろうと思います。

歌は、大月みやこさん。

当時のレコードジャケットには、この写真が載っていました。

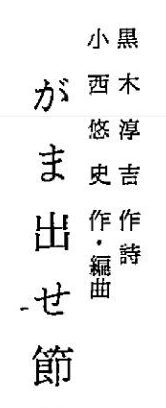

作詞作曲はこちら。

ここの情報から黒木淳吉さんを調べ、その歌詞の見事な小説性を見た気がしてこの一連の記事を書きました。

一方作曲の小西悠史さんは、日本作曲家協会から令和五年度に、永年会員表彰を受けていらっしゃいました。

五十年顕彰だそうです。

では、最後に各記事へのリンクを貼っておきますね。

●がまだせ節の歴史については、以下の記事。

< 高千穂音頭~がまだせ節について

●現地調査の簡単なご報告

●がまだせ節の歌詞

< 歌詞:がまだせ節(高千穂音頭)

●がまだせ節 囃子の解説

< 単語解説:がまだせ節 囃子の部分(高千穂音頭)

●がまだせ節 歌詞一番と二番の解説

< 単語解説:がまだせ節 一番~二番(高千穂音頭)

●がまだせ節 歌詞三番と四番の解説

< 単語解説:がまだせ節 三番~四番(高千穂音頭)

では、以上で終了です。

ああ、とても良い旅でした。

がま出した がま出した がま出したにゃ と言う気分であります。