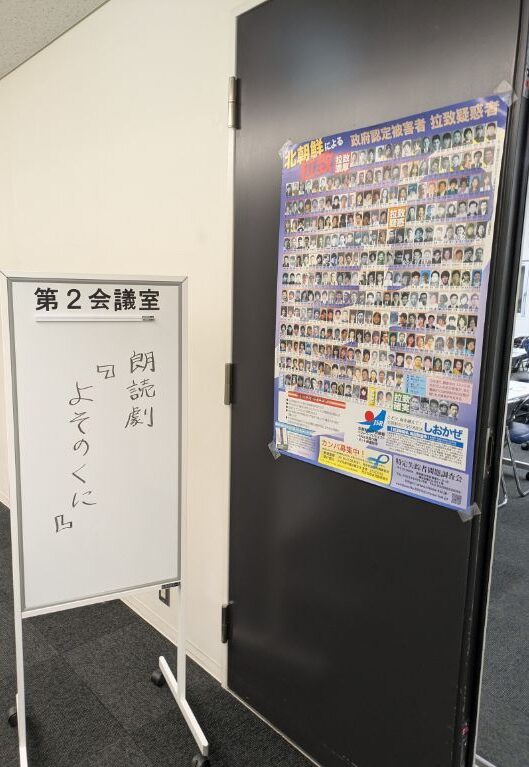

朗読劇「よその国」

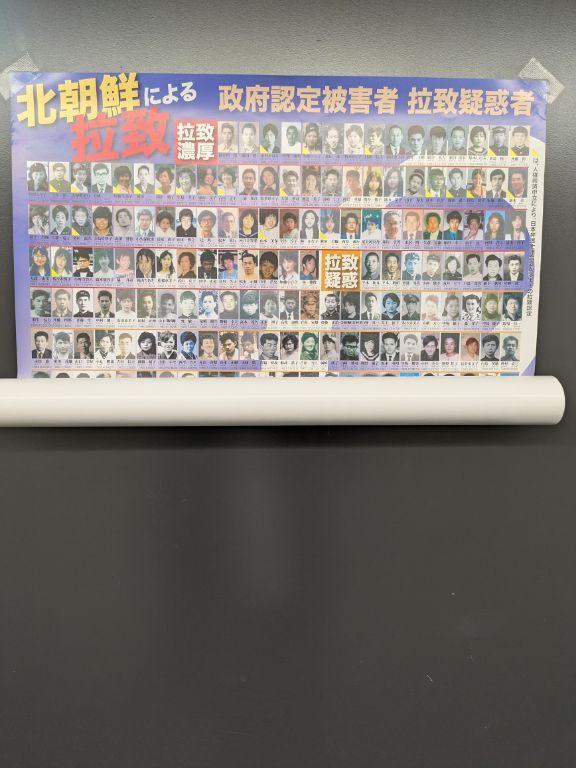

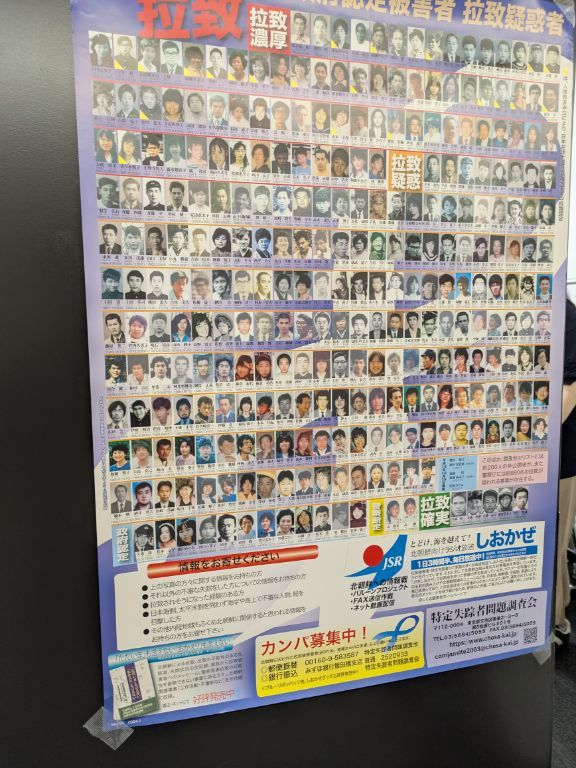

☆北朝鮮による日本人拉致問題の今

かつて、日高晤郎ショーで

昨夜、札幌市内で行われた朗読劇「よその国」。

その会場に足を運んできました。

北朝鮮による日本人拉致問題に関しては、かつて、あの横田ご夫妻がいらした札幌での講演会を聞きに行ったのが初めてでした。

その講演会が行われたのは土曜日で、私は晤郎ショーのスタジオ観覧を途中で抜けて行ったのです。

その時、晤郎さんは、「そう言った機会をきちんと選び、考え、行動し、血肉にするのが大事です。」と背中を押してくださいました。

あの日以来、私はこの問題が他人事ではなくなったのだと思います。

実は体調不良でして、、、

ただ、恥ずかしい事に現在、私は体調を壊していまして。

医者からは即入院が必要などと言われております。

もちろん、下手をすれば命にかかわることなのですが、そこはそれ。

伊達に二十歳までしか生きられないと言われて育ってきたものですから、自分の体の限界は感覚的に分かっておりまして。

本人はまだ行けると確信があるのです。

実は、医療というのは、ねぇ。

自分の体調がよく分かって無い方や、病にメンタルですでに負けてしまっている人には、私の現状では即入院なのでしょう。

ところが面白いもので、点滴三本と、医者が言うには軽い麻薬成分を含んだ強い薬に支えられて、あと4日で治ると私には分かるのです。

そうして野生生物と同じで、今私が病んでいるとは、昨日の朗読劇会場の誰もが分からなかったでしょう。

かつて、スタジオ見学やホール公開でも、誰にも気づかれなかったように。

あ、そうそう、ご安心ください。

私の病、誰にも移る筋合いのものではありませんので。

朗読劇「よその国」

この朗読劇は、北朝鮮に拉致された実在の日本人3名と、北朝鮮人の監視役、そしてその拉致されたうちの二名の児童施設時代の保母の5名だけで紡がれる物語です。

昨年もこの朗読劇に伺ったのですが、昨年よりもなんだか演者が物語を深掘りできている印象を受けました。

日本と違う体制の国で、拉致された日本人たちがどういう希望を持ち、どういう失望を抱え、いかに洗脳に近い矯正を受けているのか。

息が詰まるようでした。

実際の拉致被害者のご家族

朗読劇は1時間で終了。

その後、演者の感想や思いが語られました。

その中に、あの小野寺まさるさんもいらっしゃって、本当に多岐にわたって活動されていることに驚かされます。

一部には、小野寺まさるさんがアイヌを差別しているなどと良く調べもせずに、どこぞの受け売りで浅薄な主張をする方が見られますが、まぁ本当にアホ丸出しで目が節穴でございますね。

まぁそんなのはほっといて、と。

最後の方。

会場にいらしていた実際の拉致被害者のご家族の方が見えておりました。

82歳だそうです。

北海道の方です。

55年前。

ある日突然家族が複数居なくなって。

その後の調査で目撃複数。

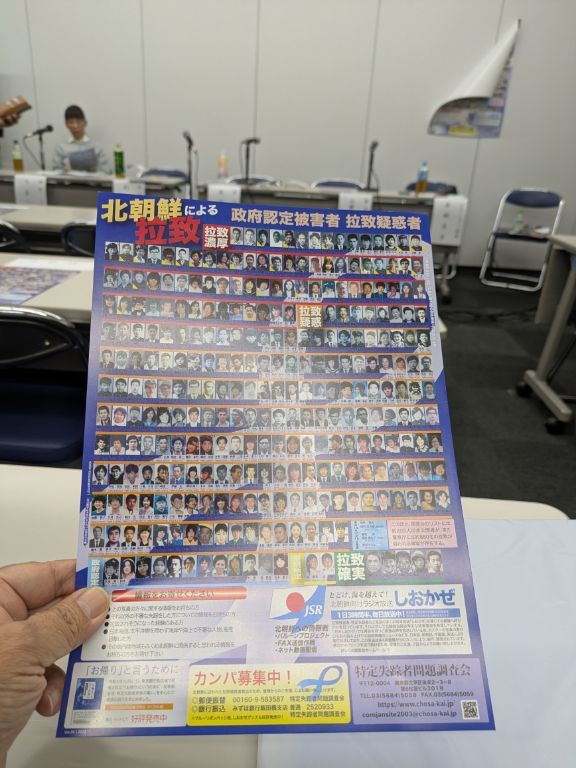

結局は、北朝鮮による拉致と認定されたそうなのです。

そんな悲しい思いをしたご家族が、私達を見つめながらすまなそうにこう仰った。

「ごめんなさい、皆さま方が今日、こうして胸に付けてきて下さっているブルーリボンバッジ。

私は怖くて付けられないのです。」

ご存知の方は多いと思いますが、このブルーリボンバッジとは、北朝鮮による日本人拉致問題が少しでも早く解決するようにという運動のシンボルとして作られたものです。

今でも、形だけ付けている国会議員も多く目にする機会もありますが、あの人たちのほとんどが形だけ、ですけどね。

そこが腹立たしい。

この拉致解決のバッジを、残された家族が怖くて付けられないというのはどういう事?と思いますよね。

それはこういう事でした。

「私は、北朝鮮から、拉致被害者の家族という事で監視されている可能性が高いです。

そこで現在も、札幌にも多数潜伏している工作員から、バッジをつけていることで目立ち、何らかの被害にあう事が怖いのです。」

知らない事、知らされない事、知るべき事

驚きました。

これが実際の被害者のご家族の一つの思いや恐れなのですね。

私たちは知らない事が多すぎます。

実際、私が書いているもう一つのブログの方で、メガソーラーや風力発電の危険性を、自然保護の観点から2年前に「最悪」と書き続けたのですが、どうにも反応が薄かった。

太陽光や風力、自然に良いじゃないかと。

ところが今、二年経って、鈴木直道氏や小泉進次郎氏やニトリの怪しい動きが表面化し、ようやくキッドマン氏の動画が拡散され、本当にようやく地上波テレビが取り上げだして大問題化に発展しつつあります。

本当に、知らない事が多すぎますね。

特に私を含めた高齢者の情弱(情報弱者)が多い。

情弱は、テレビのニュースや新聞ラジオの情報が正しいと思い込んで、浅薄な判断しかできていないのが怖いです。

今になって改めて、日高晤郎さんが仰っていた、自分で情報を取り入れ、自分の頭で考えなさいという言葉が一層質量を持ってのしかかってきているようです。

肝要なのは、自分で情報を疑い、調べ、取り入れ、自分の頭で考える習慣です。

こういう朗読劇の現場で、実際の拉致被害者のご家族のお話を耳にすると、本当にそれを痛感するのです。