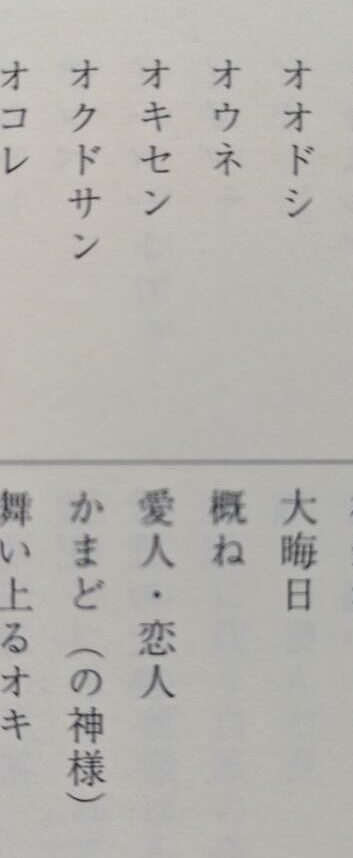

単語解説:がまだせ節 三番~四番(高千穂音頭)

< 単語解説:がまだせ節 囃子の部分(高千穂音頭)より続く

< 単語解説:がまだせ節 一番~二番(高千穂音頭)より続く

☆高千穂方言(歌詞)の説明

がま出せ節 三番

大事件(ううごつ)ができた 祝い酒

「ごつ」は「事」

「ううごつ」は「大事(おおごと)」となります。

一番から二番で、高千穂峡を適当に歩いていた、ちょっといい加減な青年。

彼が色っぽい娘と出会って酒を交わして。

夜神楽の場で、モテない連の男どもの勢いに任せて告白しようかと足掻くというところまで来ていました。

そして三番の冒頭で、大事(おおごと)が起こったのです。

二番と三番の間で、一発逆転に近い出来事が起こり、すべて順調に進んで二人は結婚できたのです。

そこで三番の冒頭に、作詞家の黒木淳吉さんはそれを「大事(おおごと)」(高千穂地方では、大きな行事などもこう呼ぶそうです。古老談)と表現し、歌詞には「大事件」と表記したのでしょう。

一発逆転に近い奇跡的な出来事の結果、二人の幸せにつながるわけですから、これは彼にとっては大事件と言う訳なのだと思われます。

祝い酒は、結婚式の酒宴の様子でしょうね。

岩戸(いわと) 高千穂(たかちほ)槵触(くしふる)と

天岩戸神社

高千穂神社

槵触神社

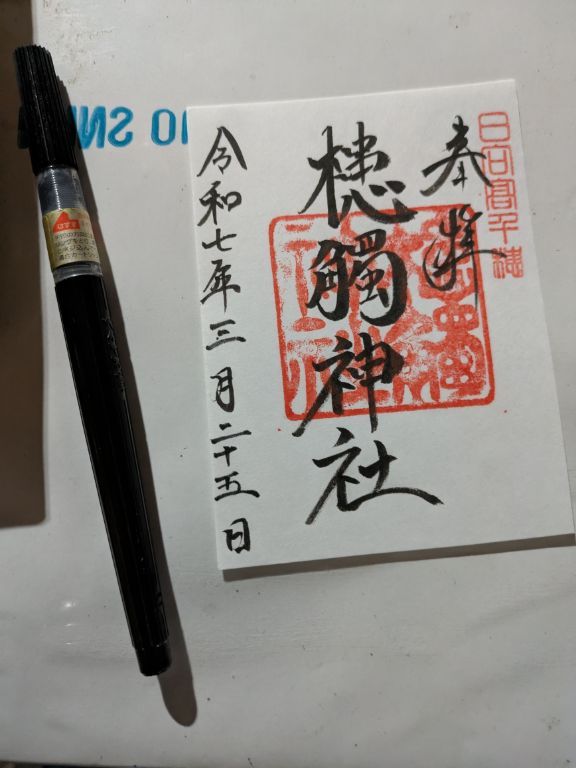

ちなみに槵触神社は、正式には槵觸神と書くようです。

余談ながらこちらの御朱印の日付は、自分自身での手書きであり実に面白く感じました。

三社参りに 夫婦(ふたり)連れ

三社参りと言うのは、西日本で特に根付いている風習です。

三社詣で(さんしゃもうで)とも言いまして、正月に三つの異なる神社に詣でる事を指します。

ただ、元旦に三つの神社に行くのか、それとも三箇日にそれぞれ一社ずつ参るのかは地域によるようですね。

今年の三社参りでは、夫婦二人で訪れることになった彼の喜びが伝わる部分ですね。

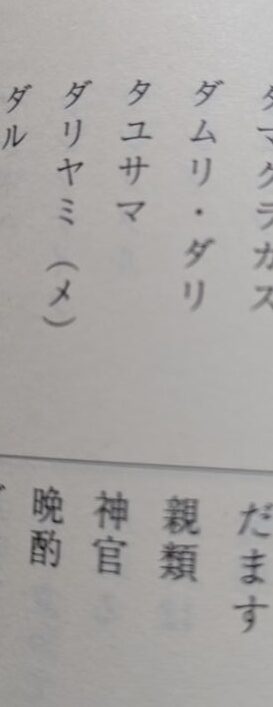

親類(だむり)も揃(そろ)ち 上(うわ)向き田米(たごめ)

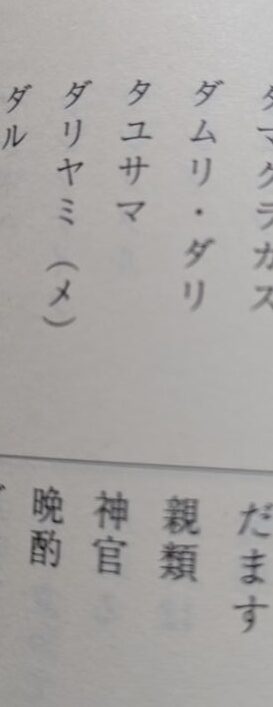

親戚を高千穂地方では、「だむり」とか「だり」というそうです。

ここで「だむり」の方を使ったのは、韻を整えるためでしょうね。

「揃ち」の「ち」ですが、この地方では「て」(te)が「ち」(ti)として使われるのです。

なので、標準語では、揃ってとなります。

「これをやってみてください」と言う言葉が高千穂地方では「これをやっちみてください」となるようです。

ここでの歌詞も、その「ち」です。

上向き田米ですが、こちらは歌詞カードの注釈に詳しく書いてありましたので、その文章に少々加筆してご説明。

上向き田米とは、、、。

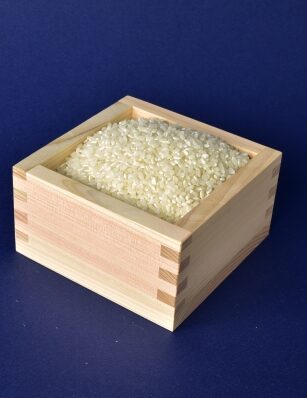

高千穂地方では昔は雑穀が主食だった。

しかし、盆・正月・来客・祭りなどの場合は、米を混ぜて炊飯した。

その折。

米を手づかみする時、手のひらが上向きか、下向きではつかみとる量が断然違う。

当然、上向きでつかむ方が米の量も多い。

そこから、上向き、下向きの言葉が生まれた。

田米とは、水田で穫れた米の事。

余談ながら。

宮崎の方言には、豊日方言(北部)と、薩摩方言(南部)があります。

そして高千穂は、豊日方言。

大分や熊本や長崎にも似たような方言がありますので、今回調べていてその辺も参考になったりしました。

ひだり思いは させはせぬ

三社参りの正月に親戚も集まって上向き田米ですから、もう嬉しいわけです。

最初は高千穂峡を適当に歩くような彼も、嬉しくて嬉しくて、親戚にまでもお腹いっぱいに食べさせてあげたいと接待している。

自分が幸せになって、懐も大きくなっていった様子がうかがえます。

ちなみに。

ひだり思いの、ひだりですが、歌詞カードの注釈では「ひだりい」とあり、ひもじい(空腹)の訳。

こちらも余談ながら。

西日本の怪異の中に、ひだる神というものがあります。

憑き物の一種で、悪霊です。

山道などを歩いていて、突然の空腹感に襲われたなら、それはひだる神だとされていました。

酷い時には、手足も麻痺しそのまま命も奪われるとあります。

漢字で書くと、饑神となります。

がま出せ節 四番

国見ケ丘(くにみがおか)は 雲の海

国見ケ丘は、高千穂町にある小高い丘で観光名所の一つです。

人込みを避けたいので、私たちが訪れたのは朝7時半。

朝もやがたなびいて、実に神秘的な風景でした。

さてこの四番ですが、季節は秋となっております。

国見ケ丘から見える秋の風景といえば、雲海だそうで。

空気の冷えた風のない朝に、このような立派な雲海が見られる場所だそうです。

※写真は高千穂観光協会サイトより引用

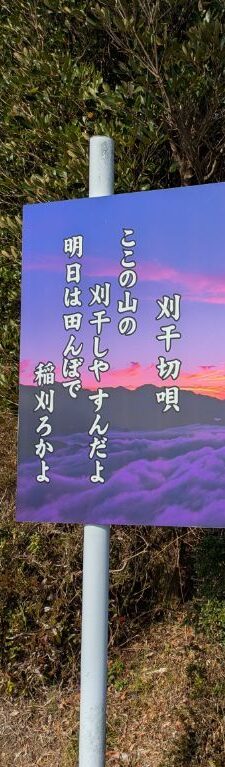

刈干(かりぼ)しゃすんだ 迫々(さこざこ)に

「刈干しゃ」は、刈り干しは、と言う意味です。

その刈り干しとは、秋にカヤを刈るの作業の事。

高千穂や山の斜面が大変多いので、その急斜面に生えたカヤを、大きな鎌で刈り取るのだそうです。

※写真は、高千穂の夜神楽より引用

刈ったカヤは、茅葺屋根や、牛馬のエサとして利用されます。

その刈り干し作業が済んだんですね。

迫々とは、歌詞カード注釈では「小さな谷間谷間」となっております。

あちこちの山の斜面で、もうほぼ刈り干し切りが終わり始めている頃なのでしょう。

ちなみにこの部分の歌詞は、高千穂地方の有名な民謡「刈り干し切り唄」から来ています。

ここの山の刈り干しゃすんだよ

明日は田んぼで稲刈ろかよ

もはや日暮れじゃ 迫々かげるよ

駒よいぬるぞ 馬草負えよ

駄草(だぐさ)背負(かるう)ち 早(は)よ去(い)のや

駄草は歌詞カード注釈で、「牛馬にやる草」とあります。

背負う(からう)は、背負う(しょう、せおう)の高千穂弁読み。

去ぬ(いぬ)は、去るとか帰るとかの古語です。

こうして方言には古語が普通の顔をして残されているのです。

さてここの歌詞も、刈干切唄で。

先程の刈干切唄の歌詞「駒よいぬるぞ 馬草負えよ」の本家取りです。

ただ、本家刈干切唄では、さあそろそろ帰るとするかという意味合いでした。

ところががまだせ節では、仕事も終わったので、さあ早く帰ろう!と急いでいます。

その急ぐ理由は、後で分かります。

実に巧妙な歌詞です。

ソバのだご汁(じる) 夜食(よながり)に

● だご汁

だご汁とは、九州地方の郷土料理です。

色んな野菜を入れて、地域によって違いますが、味噌味か醤油味で仕立てます。

大分県の方では、だんご汁というのだそうです。

通常、だご汁に使う団子は、小麦粉や、場合によっては米粉らしいですが、ここでは蕎麦を使ってますね。

これは山間部であるこちらでは、蕎麦の生産もあるそうです。

そこで敢えて蕎麦の団子汁としたのか、または実際に高千穂では蕎麦の団子汁が特色だったのか、疑問が残ります。

黒木さんは、ここでわざわざ、蕎麦のだご汁と書いています。

ここには意味がありそうだと、蕎麦の効用を調べてみたのですが、その中に気になる記述がありました。

それは、蕎麦には強精作用があるという事です。

つまり精力増強としての側面もあるのだそうです。

はぁなるほど、と合点。

※画像は、道の駅高千穂レストランより引用

● 夜食

そして夜食について。

平安時代には、一日二食が常識でした。

それが世の中が安定した江戸時代に、一日三食が定着したのだそうです。

高千穂地方では、今回の旅で出会った九十歳のおばあさんがこう話してました。

このおばあさんの、お母さんやおじいさんおばあさんの時代。

朝食の前にまず何か食べ、夕食の後にも何かを食べる時間があったそうです。

当時は一日七食~九食あったそうで。

凄いですね!と私が言うと、凄くないよ。栄養も無く美味しいものでも無かったから、しょっちゅう食べてないと体が持たなかったってすよ。と仰ってました。

ここは記憶が定かでは無いですが、確か夕食の後、寝る前に食べる食事が「よながり」だと仰っていたような気がします。

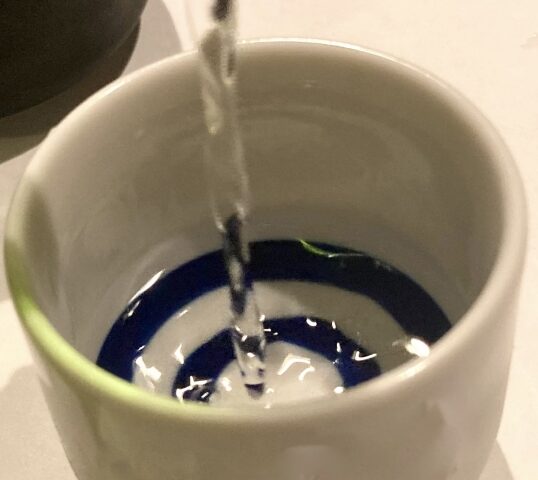

晩酌(だれやみ)飲(ぬ)うじ がま出さにゃ

晩酌は文字通り晩酌ですが、それを「だれやみ」と読みます。

これを先述のおばあさんに聴いたのですが、面白かったですね。

晩酌は、日中の仕事の疲れを取り去るために飲むものだそうです。

おばあさんのお父さんが、そう言って焼酎を飲んでいたと仰ってました。

日中の疲れ、「ひんだれた」をこの焼酎で「止め(やめ)」とするのですって。

ここまで来てがま出せ節の最後の言葉に、黒木淳吉さんが持ってきた言葉が「がま出さにゃ」です。

これには二つの意味があると思われます。

一つは、この家庭を守るために明日の仕事も頑張ろうという意味。

そしてもう一つが、ここまでの物語の流れから当然推察される事柄、子作りです。

☆まとめ:高千穂方言(歌詞)

まぁ、良く出来た歌詞だと思います。

この一番から四番までの歌詞に、あの囃子が入るのですから。

ちなみに囃子にある恋人(おきせん)ですが、周辺の大分県緒方地方でも、熊本県の阿蘇地方でも、そしてこの高千穂でも同じ意味がありました。

それはお妾さん、または愛人。

しかも全裸になることをいとわない鈿女に、似た娘でした。

黒木淳吉さん、さすがです。

そして酒は酌み交わしたけれども、ついに神楽セリの折言い出せなかったであろう彼氏。

元々高千穂峡の夕暮れを無計画に歩き回る男です、しかも気が弱い。

しかし何か大事件が起きて、二人は結婚する運びとなる。

これは彼からは考えられない大事件ですから、何事にも気後れしない(天照大神 談)鈿女の積極性が関わっていると推察されます。

気が弱く無計画だった彼は、人が変わったように働いて、周囲への思いやりも芽生えるようになる。

しかもお嫁さんは鈿女に似てるわけですから、彼から見て、、、うふふのふ。

はい、そういうわけでとてもめでたく明るく朗らかな歌なんですね、がま出せ節は。

明日はこの話題の締めとなります。

ご清聴ありがとうございました。